原发性弥漫恶性腹膜间皮瘤(MPEM)是一种尚无推荐标准治疗方案的恶性疾病。近年来,免疫治疗彻底改变了肿瘤治疗领域。根据当前临床证据,晚期MPEM可能从免疫检查点抑制剂中获得潜在临床获益。本研究报告了 1 例以持续性低热为初始症状的 61 岁女性患者,最终确诊为MPEM。该患者从帕博利珠单抗治疗中获得显著临床获益,症状消失,疾病获得持久稳定的缓解,无进展生存期为 10.0 个月,总生存期长达 26.2 个月。本研究探索了帕博利珠单抗作为MPEM患者新兴有效治疗方法的应用。此外,本文还讨论了MPEM的临床特征、诊断、治疗、发病机制及靶点调控股票配资炒股平台,并回顾了既往研究。未来需要通过大规模临床试验提供更多证据。

背 景

恶性腹膜间皮瘤(MPEM)是一种罕见的侵袭性肿瘤,约占所有恶性间皮瘤病例的五分之一。据报道,MPEM的发病率男性为 1.7/100 万,女性为 1.0/100 万,在不同地区差异很大。原发性弥漫性上皮样MPEM是最主要的亚型,其仍有待完全阐明,且关于如何治疗尚未达成共识。近年来,免疫治疗彻底改变了肿瘤治疗领域。免疫治疗的快速进展在恶性胸膜间皮瘤中显示出有前景的结果。根据当前有限的临床证据,晚期MPEM也可能从免疫检查点抑制剂中获益。本研究报告了 1 例对帕博利珠单抗显示良好反应的MPEM病例。据研究人员所知,这是首次尝试将帕博利珠单抗单药用作MPEM患者的一线治疗。本文还对迄今为止报道的现有研究进行了综述,以便为MPEM的管理提出改进的免疫治疗策略。

展开剩余89%病 例

患者女,61 岁,既往体健,2021 年 2 月因持续超过 4 个月慢性低热就诊,无明显诱因。患者体温波动在 36.5-37.5°C,每日午后升高更为明显。饮水休息后体温恢复正常,未予特殊处理。自 2021 年 4 月起,患者体温升至 38.5°C,但一般情况尚可。患者自行服用布洛芬缓释胶囊,每日两次,以维持体温正常,但仍每日出现间歇性发热。4 月中旬,患者因可触及腹部肿块及轻度腹胀而出现穿衣困难,因此遂就诊。图1展示了患者的临床病程时间线。患者既往史无异常,无手术外伤史、过敏史、个人或家族病史,无已知石棉接触史。

▲图1 患者临床病程时间线

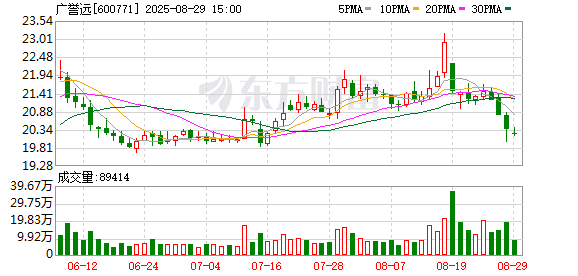

两个月后,患者入住中日友好医院,检查显示淋巴细胞减少(17.2%↓,正常范围:20–50%)、血红蛋白降低(98 g/L↓,正常范围:115–150)、血小板升高(509×10⁹/L↑,正常范围:125–350)、C反应蛋白(CRP)17.05 mg/dL↑(正常范围:0–5.00);凝血指标:凝血酶原时间 14.2 秒(正常范围:11–15)、国际标准化比值1.24↑(正常范围:0.85–1.5)、D-二聚体2.50 mg/L(正常范围:0–0.5)、活化部分凝血活酶时间 32.8 秒(正常范围:28.0–43.5)、纤维蛋白原 6.82 g/L↑(正常范围:2.0–4.0);组织多肽特异性抗原405.15 U/l↑(正常范围:0–100.0);肿瘤标志物正常[CA242、CA125、CA199、CA724、甲胎蛋白及癌胚抗原(CEA)]。两天后,行超声引导下活检(肿瘤最大径11.8×7.9 cm)。组织学结果显示样本为上皮样,无肿瘤坏死及淋巴细胞浸润。免疫组化结果如下:D2-40(2+)、肾母细胞瘤1蛋白(2+)、AE1/AE3(3+)、钙视网膜蛋白(3+)、尾型同源盒转录因子2(−)、配对盒基因8(−)、人骨髓内皮细胞标志物1(−)、OCT3/4(−)、富含AT序列特异性结合蛋白2(−)、P63(−)、P40(−)、细胞角蛋白(CK)5/6(−)、甲状腺转录因子1(−)、GATA结合蛋白3(2+)、雌激素受体(−)、人表皮生长因子受体2(0)、孕激素受体(−)、嗜铬粒蛋白A(−)、突触素(−)、MELAN-A(−)、CEA(−)、CK7(3+)、CK18(3+)、Ki-67(+,>30%)、PD-L1(22C3)(CPS 60%)。病理诊断为弥漫性上皮型MPEM。根据腹膜癌指数(PCI)评分系统(PCI=33),确诊为III期(T4N0M0)MPEM。肿瘤外科医生仔细评估后不建议手术切除,因无法达到完全肿瘤细胞减灭(CC-0/1)。患者拒绝化疗,且无法承担纳武利尤单抗联合伊匹木单抗双药方案。此外,帕博利珠单抗单药已获批作为恶性胸膜间皮瘤(MPM)的二线治疗方案,且患者医保可覆盖。最终,患者同意该治疗方案,不仅因其药物可及性,也因其经济可负担性。因此,患者于 2021 年 6 月接受帕博利珠单抗单药治疗(100 mg,每 21 天一次)作为一线治疗。第一周期治疗后,患者发热完全缓解。患者无不适,因此自 2021 年 6 月至 2022 年 2 月继续接受第 2–12 周期标准剂量帕博利珠单抗(200 mg,每 21 天一次)治疗。定期随访显示盆腔肿块及结节灶缩小,病灶中心出现明显坏死(图2C、D)。截至 2022 年 2 月,根据iRECIST v1.1标准,患者对帕博利珠单抗仍表现为持续疾病稳定(SD),且无不良事件或新发临床症状。

▲图2 诊断及帕博利珠单抗干预期间的影像学检查

2022 年 2 月,MRI显示上腹腔靶病灶轻度增大;但患者仍达到疾病稳定(SD)缓解。1 个月后,MRI显示盆腔病灶缩小。最终,患者对帕博利珠单抗治疗达到SD缓解,无进展生存期(PFS)为 10.0 个月。随后,患者在一线方案基础上接受了 2 个周期的培美曲塞治疗,但未获得临床或影像学获益(图3A)。患者再次发热(体温 39°C),但经三线方案(4 个周期白蛋白结合型紫杉醇联合帕博利珠单抗)治疗后症状缓解。影像学评估(图3B)显示病灶轻度缩小,但患者无法耐受II度骨髓抑制及持续性腹胀。遂改为安罗替尼联合帕博利珠单抗方案(四线治疗)。然而,患者无法耐受后续出现的严重不良事件(包括食欲减退、呕吐等新发症状)。四线治疗 1 个周期后,CT结果显示腹部肿块轻度增大(图3C)。随后,患者因经济原因在四线方案治疗后拒绝进一步治疗。继续每月随访,发现患者于 2023 年 7 月死亡。患者的总生存期(OS)为 26.2 个月。

▲图3 一线治疗后的CT检查

讨 论

恶性腹膜间皮瘤(MPEM)是一种罕见的侵袭性肿瘤,起源于腹膜衬里,导致关于其临床特征的总结数据有限。大多数MPEM在早期无症状或呈非特异性隐匿起病。MPEM的典型症状包括腹胀、腹痛、恶心、呕吐和肠梗阻。本例患者以持续性发热为首发症状,这种情况较为少见。除C反应蛋白(CRP)升高和低热外,该患者几乎无感染征象。根据既往观察性研究,发热作为一种预后指标,可能提示生存期较短。血小板增多症和贫血是MPEM相关血液系统副肿瘤综合征的常见征象,副肿瘤综合征也应予以考虑。因此,本文回顾了与MPEM相关的肿瘤性发热和血液系统副肿瘤综合征的文献(表I)。共发表了 6 例不同血液系统副肿瘤综合征病例和 3 例发热病例。这些症状似乎与性别或病理类型无关。既往研究表明,伴有副肿瘤综合征的MPEM患者似乎总生存期(OS)较短且预后不良。这提示我们需要更多关注伴有持续性发热及其他血液学征象的患者。

▲表I 与MPEM相关的肿瘤发热和血液系统副肿瘤综合征的文献

在本例中,病理分析支持弥漫性上皮型MPEM的诊断,而非良性囊性间皮瘤。Ki-67蛋白存在于细胞周期的所有活跃期(G1、S、G2和有丝分裂期),但在静息细胞(G0期)中不表达。因此,Ki-67蛋白被认为是评估细胞增殖的良好标志物,并可推断肿瘤的侵袭性。免疫组化分析显示Ki-67指数高达 30%。多项研究发现,Ki-67 >9% 或 >10% 是恶性腹膜间皮瘤患者总生存期获益不佳的独立指标。Ki-67 >30% 提示肿瘤生长速度快于惰性疾病。

多学科团队基于三个相对禁忌证(无法达到完全肿瘤细胞减灭术[CC-0/1]、腹膜癌指数[PCI]>17及Ki-67 >9%)未推荐手术切除。根据一项临床研究,Ki-67 >9% 的患者不太可能从手术中获益,应考虑其他治疗方案。由于临床技术和医疗设备的限制,当时无法开展腹腔热灌注化疗。缺乏标准推荐方案以及患者的经济状况使治疗方案更具挑战性。研究人员对PubMed数据库中MPEM患者免疫治疗的符合条件研究进行了文献综述(更新至 2024 年 7 月),使用了与关注干预措施相关的关键词和医学主题词,如“peritoneal mesothelioma”(腹膜间皮瘤)和“immunotherapy”(免疫治疗)。符合条件研究的更多细节见表II。免疫治疗既往用于晚期间皮瘤的一线以上治疗。作为一线方案,Rizzolo等人于 2022 年首次报道了 1 例使用纳武利尤单抗联合伊匹木单抗治疗MPEM的病例,无进展生存期(PFS)>8.0 个月。2023 年 7 月,Tang等人报道了首例一线单药纳武利尤单抗治疗MPEM的总生存期(OS)数据(23.0 个月)。此外,两项小队列回顾性试验和两项病例报告支持帕博利珠单抗用于治疗MPEM的可能性,但目前尚无帕博利珠单抗作为一线治疗的准确总生存期数据。

▲表II 胸膜间皮瘤免疫治疗的研究

总体而言,MPEM和MPM常被共同研究以评估治疗方案。由于MPEM和胸膜间皮瘤均为罕见的致命性癌症,关于两者之间免疫学和分子差异的报道较少。值得注意的是,仅有少数病例报告和队列研究关注MPEM,因此为临床指导提供的证据不足。然而,观察到两者在临床特征上存在差异。缺乏前瞻性随机对照试验(RCTs),导致MPEM管理缺乏既定指南和共识,这给晚期不可切除病例的标准化治疗带来挑战。根据既往报道,MPEM通常发生于年轻女性,石棉暴露作为危险因素的关注度较低,且平均死亡年龄较小。此外,胸膜和腹膜来源的间皮瘤具有不同的基因组图谱,因此存在多种失调通路。尽管存在这些差异,但在诊断时仍未针对MPEM的治疗提出具体建议。尽管替西木单抗(曲美木单抗,tremelimumab)已获美国食品药品监督管理局批准,但当时中国患者无法从任何医院或药店获得该药物。PD-1抑制剂帕博利珠单抗单药已获证具有活性,已被纳入美国国家综合癌症网络(NCCN)和中国临床肿瘤学会(CSCO)指南,作为MPM的二线治疗选择。更重要的是,在小样本回顾性试验中,关于帕博利珠单抗治疗MPEM的初步结果仅有少数成功尝试。此外,患者同意该治疗方案不仅因其药物可及性,还因其经济可负担性。

越来越多的研究(包括基因组测序分析)揭示了MPEM中致病/靶点调控的部分可能分子机制(表SII)。癌症中PD-L1表达和PD-1检查点通路是涉及关键靶点(如EGFR、PI3K、AKT和mTOR)的潜在过程。目前对MPEM免疫治疗的理解受限于临床研究中治疗患者数量较少。帕博利珠单抗治疗MPEM的可能机制总结于图4。抗PD-1药物帕博利珠单抗可重新激活T细胞,增强其抗肿瘤免疫活性,从而发挥强效抗肿瘤作用。根据病理数据,约 40–60% 的间皮瘤中存在PD-L1表达。PD-L1高表达频率与更具侵袭性的肿瘤生物学行为相关,也是MPEM患者可能从免疫治疗中获益的生物标志物。在本研究患者中,PD-L1表达为 60%,因此免疫治疗可能是优先选择。最终,令人惊讶的是,患者从医保覆盖的治疗方案中显著获益:发热等不适症状消失,腹部肿块缩小,疾病稳定(SD)状态维持长达 10 个月,总生存期(OS)达 26.2 个月。此外,该病例创下了MPEM伴副肿瘤综合征患者的OS新纪录。在治疗选择有限的罕见病领域,这一发现令人鼓舞。

▲图4 MPEM的发病机制/靶点调控及帕博利珠单抗的机制

然而,个体因素不容忽视。2021 年 12 月 22 日发布的最新NCCN MPEM指南推荐一线治疗方案包括:培美曲塞联合顺铂/卡铂(中位无进展生存期[PFS] 7.3 个月);培美曲塞联合顺铂/卡铂加贝伐珠单抗(中位PFS 9.2 个月);或免疫治疗方案(纳武利尤单抗联合伊匹木单抗;中位PFS 6.8 个月)。尽管帕博利珠单抗可能成为新的一线治疗选择,但MPEM的最佳治疗方案仍需更多临床病例验证。进一步开展多中心、大样本RCTs对于建立MPEM标准治疗策略至关重要。

总之,帕博利珠单抗可能是治疗MPEM的一种有效且耐受性良好的方法。需要通过进一步大规模临床试验提供更多证据,从而为这类患者制定更好的个体化治疗方案并改善预后。

参考文献:

Xue, C., Dong, Z., Tan, K., Zhang股票配资炒股平台, X., Yu, Y., Wang, S. ... Cui, H. (2025). Pembrolizumab as an effective treatment for diffuse malignant peritoneal mesothelioma with long‑term survival: A case report and literature review. Oncology Letters, 29, 187. https://doi.org/10.3892/ol.2025.14933

发布于:江苏省天宇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。